文/包头日报记者 李春燕 图/包头日报记者 祝家乐宏图优配

从稀土深加工到高端装备制造,从新能源产业到数字经济领域,在包头市产业升级的浪潮中,一支知识型、技能型、创新型的高技能人才队伍正成为最坚实的支撑力量。近年来,包头紧扣“两个稀土基地”建设目标,将人才作为“第一资源”,以政策创新破局、以平台建设筑基、以生态优化赋能,探索出工业城市人才振兴的“包头路径”,交出了一份亮眼的人才培育答卷。

政策创新 构建全链条人才培育体系

产业升级,人才先行。面对产业升级对高技能人才的迫切需求,包头市打出政策“组合拳”,构建起从培养、评价到激励的全链条支持体系。《包头市关于提高技术工人待遇的实施意见》《包头市人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》《包头市打造“工匠之都”实施方案》等一系列政策文件相继出台,将高技能人才培育纳入城市发展战略,为人才工作提供坚实的制度保障。

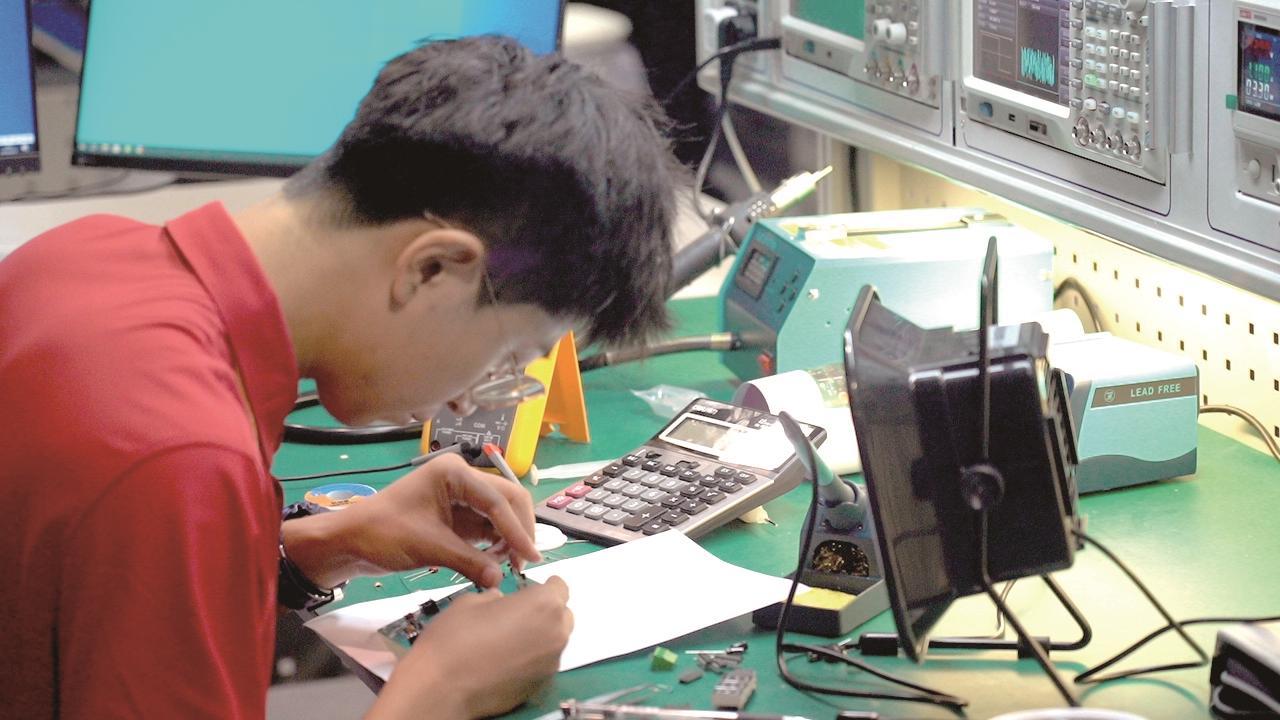

一丝不苟。

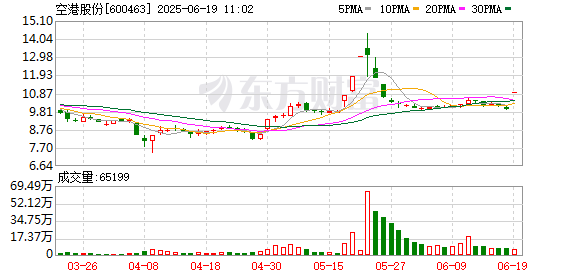

企业是人才成长的“练兵场”。包钢(集团)特色鲜明的“双轨制”技能人才培养体系成效显著。2024年度首席技能大师和技能大师带徒275人;培训31666人次;发表论文87篇;申报专利154项;提出自主改善项目429项;总结先进操作法46项;申报现代化管理、精益管理、科技进步项目67项;解决现场生产、工艺流程实际问题685个;通过课题攻关、技术创新、自主改善、修旧利废等共计创效13601万元。

推行补贴性职业培训机构分级评估分类管理模式,在全区首个开展了线上培训机构和数字资源遴选工作,并将线上平台纳入“两目录”管理,实现培训资源规范化、标准化。同时,组建了由200名行业专家组成的职业能力建设专家库和858名专业教师构成的补贴性培训师资库,通过定期开展培训及研讨等活动,实现呼包区域共建共享。深入推动“技能照亮前程”行动,印发了《包头市就业重点群体“四位一体”项目化培训实施方案》,积极构建“培训+就业”全链服务体系。

通过“十百千”高技能人才专项培养活动,择优遴选包头市“金蓝领”首席技师10人、特级技师30人、高级技师70人、优秀技师943人,形成高技能领军人才培养梯队,并让高技能领军人才在子女教育、医疗健康、便捷出行等方面享受服务保障,让人才感受到实实在在的尊重与关怀。

机器人演示宏图优配。

精准对接 畅通人才就业转化通道

人才要成长,通道要畅通。包头市积极打破壁垒,从评价体系、晋升机制到平台建设多维发力。

在技能人才培养改革路上,积极构建职业资格评价、等级认定、专项能力考核、国际认证等多元化评价体系,截至目前有34.8万人次取得各级各类职业技能证书。其中,在全区首家投入544万元资金,实施国际焊接技师、智能制造、可编程逻辑控制等高技能人才培育项目,培养出1053名国际认证高技能人才,填补了自治区在本土国际化高技能人才培养领域的空白。

发展空间是决定技能人才工作满意度的关键。近年来,包头市首推“新八级工”制度模式,包钢集团、一机集团等5家行业领军企业作为先行试点,率先完成68人特级技师、首席技师的评聘工作。这些技能大师不仅拥有了专属的工作室,得以充分发挥其技术引领与传承作用,更享受到年薪制的优厚待遇,在社会地位与职业待遇上全面比照正高级职称,其薪酬待遇、社会福利等均达到行业顶尖水平,占全自治区总量的93%。这一制度创新极大地提升了技能人才的职业尊荣感与获得感,打破了传统职业发展的“天花板”,激发了广大技能人才追求卓越、勇攀技能高峰的热情与决心,同时在全社会营造出尊崇技能、尊重人才的良好风尚,为包头市打造高素质技能人才队伍注入了强大的内生动力。

平台建设方面,包头打造了自治区领先的阶梯式培育矩阵。拥有国家级高技能人才培训基地10家,国家级技能大师工作室19家;自治区级高技能人才培训基地18家,占全区总量的16.2%;自治区级技能大师工作室32家,占全区总量的33%;包头市级高技能人才培训基地5家,包头市级技能大师工作室10家。以北重集团为例,目前已建立了4个国家级技能大师工作室、1个全国示范性劳模和工匠人才创新工作室,3个自治区级技能大师工作室、4个自治区职工(劳模)创新工作室,1个包头市级技能大师工作室、10个包头市职工(劳模)创新工作室,1个国家级高技能人才培训基地,2个中华全国总工会命名的实训基地,为技能人才展示技艺、提升技能提供了更为广阔的平台。

培养人才是基础,实现就业是关键。紧扣产业链布局人才链,建立产业人才需求动态监测机制,定期发布产业人才需求目录,举办技能人才专场招聘会、校企对接会等活动,实现人才供给与企业需求的精准匹配。全市技工院校与600余家企业开展产教融合、校企合作,形成了“招生即招工、入校即入厂、毕业即就业”的技能人才培养模式。

生态赋能 激发全要素人才创新活力

机制通,则活力涌;平台广,则动能足。为进一步激励技能人才创新活力,包头市以赛促学、以研促产,在激励机制上首设“技能大赛重奖”,累计为104名获奖选手拨付奖励资金211万元。同时,通过技能竞赛“直接认定技能等级证书”884人,为技能人才开辟了一条快速成长与晋升的绿色通道。这一开创性举措为地区产业升级与国际化发展储备了一批具有国际视野和跨文化交流能力的高端技能人才,有力地推动了包头市在全球产业分工中的地位提升与深度融入。

创新工作室与实训基地则成为技术攻关的“尖兵阵地”和人才孵化的“摇篮”。位于内蒙古一机集团的赵晶数控大师工作室独创的操作法使产品合格率提升至99.7%。此外,工作室还完成了多个精密加工技术难点的攻克,完成了技术革新、合理化建议百余条,完成技术攻关70余项,并获得了国家专利十余项。同时,工作室还采用“互联网+培训”的新模式,为企业培养了500多名数控机床操作人员,带出了一批高技能人才。这些人才在各类技能大赛中屡创佳绩,为企业的持续发展提供了有力的人才支撑。

服务生态的优化则让人才安心扎根。通过举办“匠星巡礼”“高技能人才巡礼”等活动,在全社会营造尊崇技能、尊重人才的浓厚氛围。数据显示,包头市目前技能人才总量达48万人,高技能人才达到18万人;累计培育“中华技能大奖”获得者7人、“全国技术能手”79人。

从政策创新到生态培育,包头以系统性改革激活“第一资源”,不仅为工业城市破解人才短缺难题提供了可复制的经验,更以人才之“智”点燃高质量发展的“强引擎”。从冶金、装备制造到晶硅、光伏、稀土新材料,眼下的包头,传统产业的转型升级、新兴产业的集聚成势铭刻着一代代“能工巧匠”的守正创新。面向未来,包头正向着建设现代化工业强市的目标加速迈进,书写人才引领发展的新篇章。

锐评

以人才“智引擎”驱动工业城市高质量发展

李春燕

将“人力储备”转化为“创新动能”,为破解产业升级困局提供了新思路。包头这座城市的突围之道,在于构建起政策、培养、就业、生态“四位一体”的协同发展体系,让人才真正成为驱动高质量发展的核心引擎。

紧扣“两个稀土基地”建设目标,包头在政策端创新彰显战略眼光。通过制度设计打破传统发展桎梏,以刚性政策保障技术工人待遇,重塑社会对技能人才的价值认同。

人才培养机制的革新更具实践智慧。包钢“双轨制”将生产线转化为实训课堂,在炼钢、轧钢等关键环节实现“生产即育人”,校企共建数字化基地推动传统工人完成智能化转型,让人才成长与产业升级同频共振。

就业与激励机制的完善则充分释放人才价值。“培训+就业”全链条服务确保人才“毕业即上岗”,订单式培养模式精准填补精密加工、智能制造等关键岗位缺口;技能大赛重奖、国际认证体系与创新基金的协同发力,激发人才突破技术壁垒的内生动力。

如今宏图优配,48万技能人才成为推动高端装备制造向智能化迈进的关键力量,生动诠释了“人才强则产业兴,产业兴则城市盛”的发展逻辑,包头的实践证明:唯有将人才置于发展核心,才能实现从“资源红利”到“创新红利”的跨越,为工业城市开辟高质量发展的新赛道。

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:红太阳配资 英国央行维持基准利率不变

- 下一篇:股盈汇 微信最新公告:永久封禁!